令和7年7月26日(土)、大分大学経済学部101号教室にて、高度化教養② 「2025年度利益共有型インターンシップ(企業型)」を開講しました。

【授業概要】

「利益共有型インターンシップ(企業型)」は、文理融合的な学生のグループが、大分県の経済がより活性化するよう地域の資源を活かし、大分県内で消費活動をする来訪者や居住者を増加させる社会実装を目指したしくみを企画することを通じて、自分自身の成長を実感し、地域の活性化に貢献しようとする意欲を高めるとともに、将来の社会人としての基本的な能力をつけることを目指します。

<テーマ>

「株式会社アトムスの“ミャクミャク的”企業キャラクターを作ろう」

今回は、大分大学の学生が、AIをフル活用したDXソリューション推進企業である(株)アトムスにインターンシップに出かけ、(株)アトムスの協力のもと、 AIを活用しながら、グループワークで、(株)アトムスのイメージキャラクター作りを検討し提案する授業です。

主担当:経済学部 高見 副担当:地域連携プラットフォーム推進機構 和田、鍬田

当日の様子

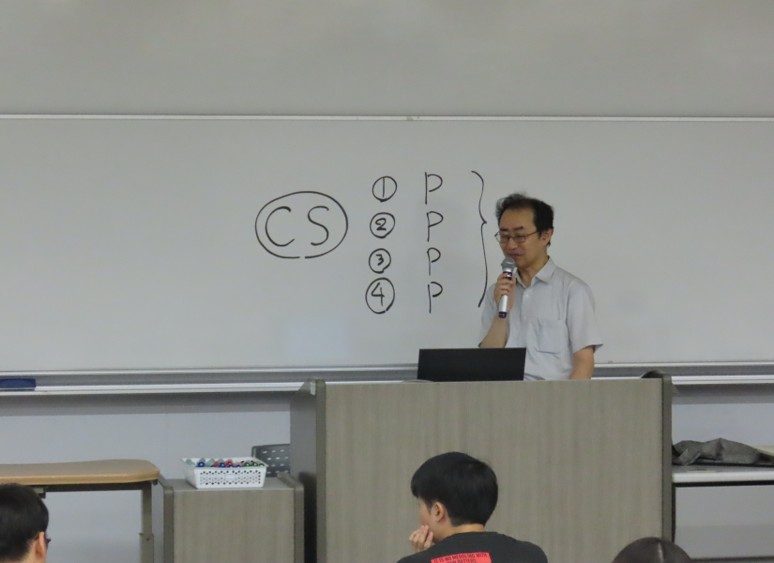

(1)10:30〜12:00 ガイダンス (大分大学経済学部 高見教授)

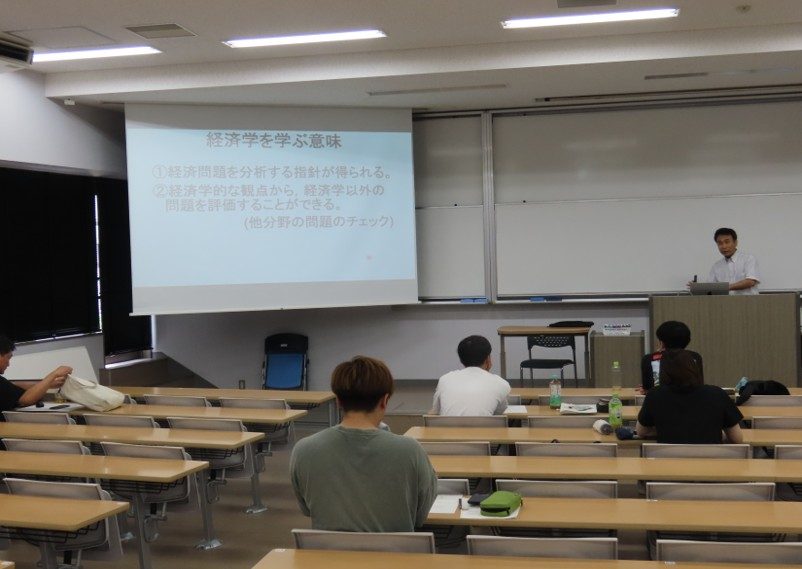

(2)13:10〜14:40 【講義】経済学入門 (大分大学経済学部 高見教授)

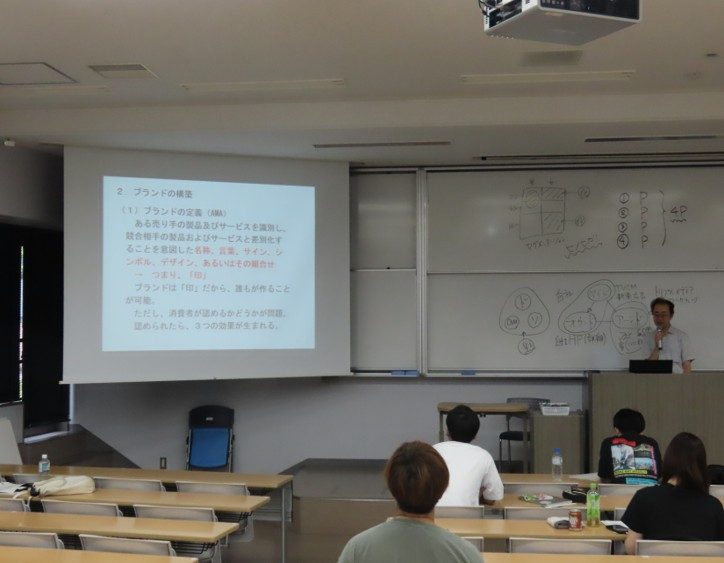

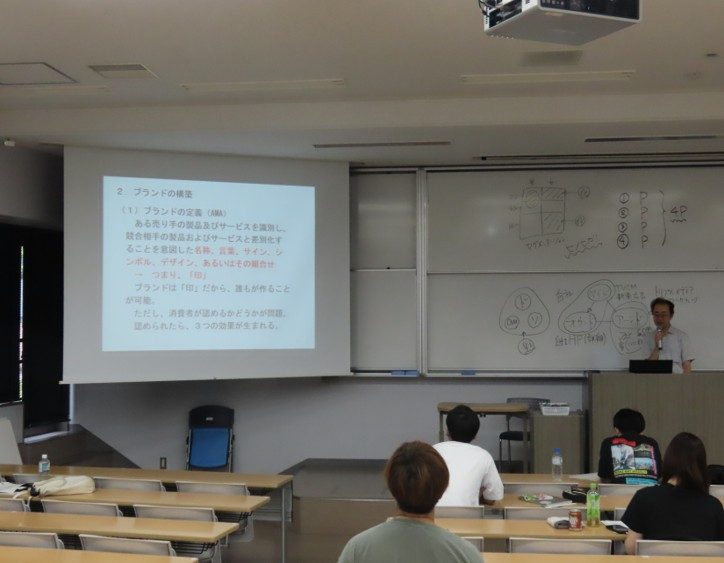

(3)15:00~16:30 【講義】マーケティング入門 (大分大学経済学部 松隈教授)

大分大学の高見先生から、ガイダンスがあり、本インターンシップに取り組むにあたって、戦略的な行動(各プレイヤーとの相互作用を織り込む行動)が大切であるとお話しがありました。

大分大学の高見先生から、ガイダンスがあり、本インターンシップに取り組むにあたって、戦略的な行動(各プレイヤーとの相互作用を織り込む行動)が大切であるとお話しがありました。

本インターンシップの協力企業である(株)アトムス安部慎次社長様のご挨拶と、今回取り組むテーマ「(株)アトムスの“ミャクミャク的”企業キャラクターを作ろう」について、お話がありました。

本インターンシップの協力企業である(株)アトムス安部慎次社長様のご挨拶と、今回取り組むテーマ「(株)アトムスの“ミャクミャク的”企業キャラクターを作ろう」について、お話がありました。

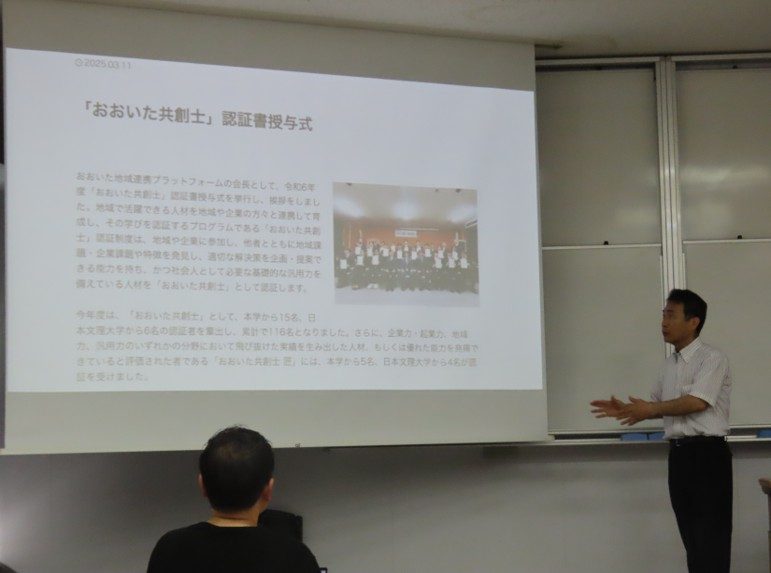

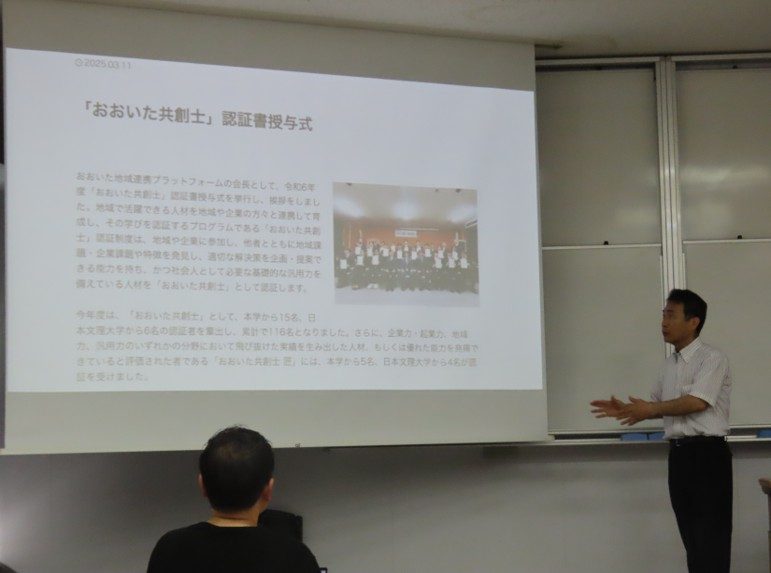

また高見先生から、本講義を履修すれば、『おおいた共創士「匠」』として認定される条件の1つがクリアされるとの説明がありました。

また高見先生から、本講義を履修すれば、『おおいた共創士「匠」』として認定される条件の1つがクリアされるとの説明がありました。

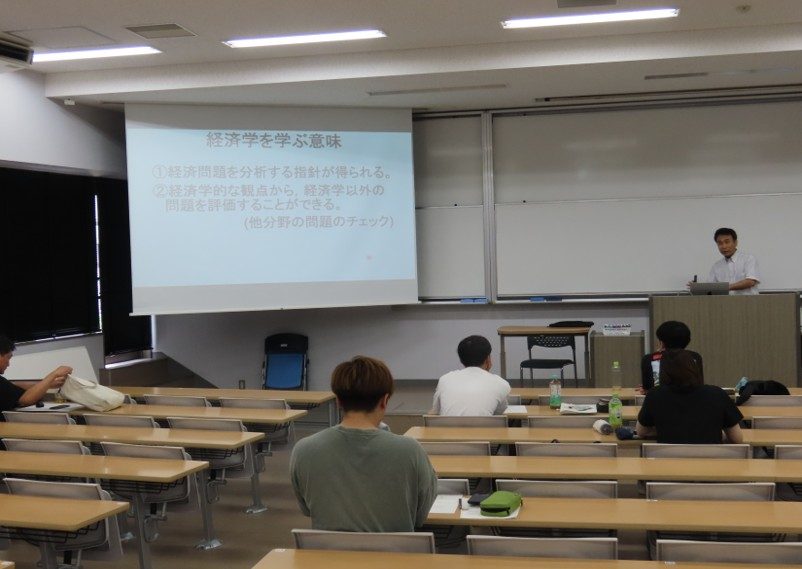

高見先生の講義は「経済学入門」です。経済学を学ぶ意味や経済学的な考え方について学びます。

高見先生の講義は「経済学入門」です。経済学を学ぶ意味や経済学的な考え方について学びます。

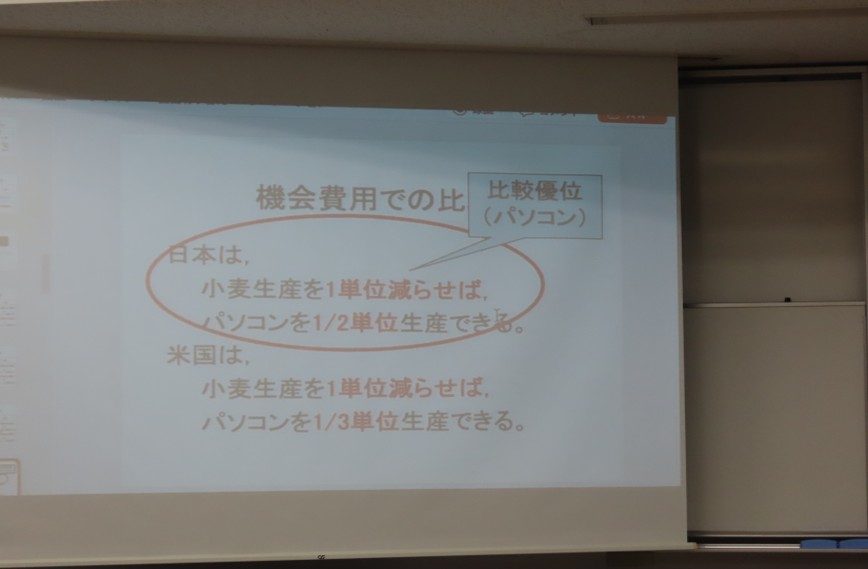

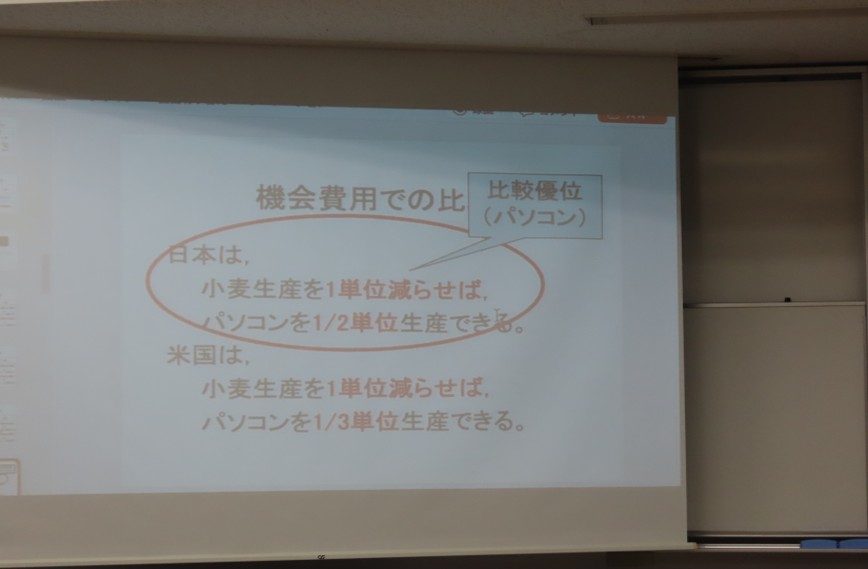

経済学的な考え方の適用例として、リカードの比較優位論をもとにした‘機会費用での比較’について講義がありました。

経済学的な考え方の適用例として、リカードの比較優位論をもとにした‘機会費用での比較’について講義がありました。

経済学的な考え方の適用例として、1990年代半ばの金融機関の「貸し渋り」問題の解消策について解説がありました。

経済学的な考え方の適用例として、1990年代半ばの金融機関の「貸し渋り」問題の解消策について解説がありました。

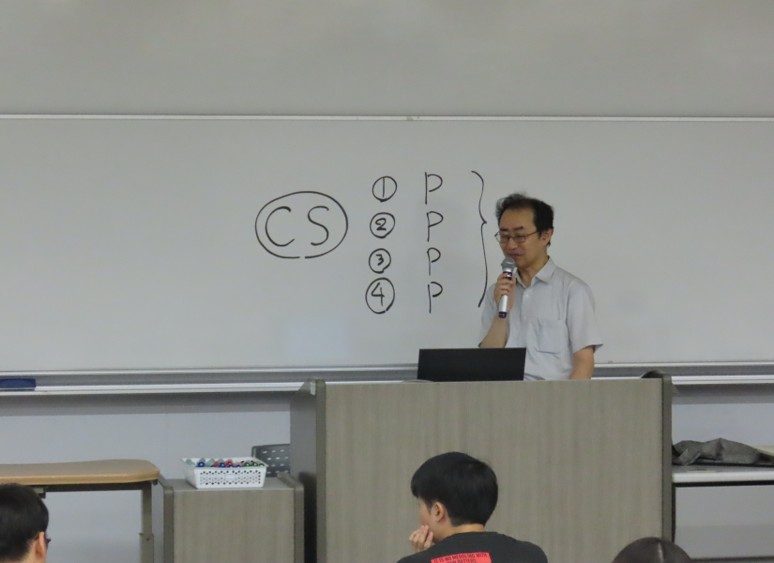

松隈先生より、「マーケティング入門」の講義が行われ,マーケティングの定義やブランド構築の方法と効果、顧客満足度(CS)についてお話しがありました。

松隈先生より、「マーケティング入門」の講義が行われ,マーケティングの定義やブランド構築の方法と効果、顧客満足度(CS)についてお話しがありました。

マーケティングでは顧客満足度を

高めるためには、4つのP(Product・商品、サービス)(Price・価格設定)(Place・流通チャネル)(Promotion・宣伝広告)を検討することが大切であると説明がありました。

マーケティングでは顧客満足度を

高めるためには、4つのP(Product・商品、サービス)(Price・価格設定)(Place・流通チャネル)(Promotion・宣伝広告)を検討することが大切であると説明がありました。

ブランドを構築するには、いろいろな手段によりブランドを認知させ、ブランドを連想させ、顧客の脳内に定着させることが必要であるとお話がありました。

ブランドを構築するには、いろいろな手段によりブランドを認知させ、ブランドを連想させ、顧客の脳内に定着させることが必要であるとお話がありました。

大分市②グループ-1-520x320.jpg)

-520x320.jpg)